Среди замков маршрута "Золотая подкова", во Львовской области, именно Олесский пережил больше всего битв. Чаще всего переходил из рук в руки благодаря мечу, деньгам или бракам. И именно здесь 21 декабря 1975 г. открылся первый "замковый" музей во Львовской области – благодаря титаническому труду Бориса Возницкого, который в прямом смысле до последнего дня жизни спасал львовскую старину...

ХІІІ в. черный час в нашей истории. Татары наступают, все сметая на своем пути. Где-то в 1241 г. под ногами Орды гибнет Плиснеск (к юго-востоку от Олеско), оставив в память о себе лишь следы оборонительных валов.

По преданию, из разбитого Плиснеска люди бежали за местные болота, неприступные для татар, на ближайший холм, где и возвели крепость. По мнению историков, Олесская стена строилась под "патронатом" Андрея или Льва Юрьевичей – сыновей галицко-волынского князя Юрия Львовича.

Легендой Олесского замка окутано его название. У одного из то ли строителей, то ли защитников укрепления была дочь Олеся. Она бок о бок с мужчинами защищала родную землю. Однажды она убегала от нападавших, и там, где упала слеза Олеси, образовались источники с целебной водой.

Впервые замок упоминается в документах 1327 г., касавшихся Болеслава – сына Мазовецкого князя Тройдена и внучки короля Даниила Галицкого Марии. Галицкие бояре пригласили Болеслава на трон после гибели Андрея и Льва – те не оставили наследников. Болеслав согласился, принял православие и стал называться Юрием II.

Но в 1340 г. его отравили – и с этой смертью оборвалась Галицкая ветвь Рюриковичей... Олесский замок оказался в центре кровавой борьбы. Он в составе Волынского княжества достается Литве, а после того как литовский князь Любарт и польский король Казимир III заключили мир, в 1366 г., его взяли поляки.

Олесский замок стал украшением владений магната Александра Кориатовича. Впрочем, Любарт захотел имущество обратно, и в 1370 г. снова захватил крепость. Но ненадолго. Через семь лет венгерско-польский король Людовик включает Олеско в свои владения. Тоже "на 5 минут". Потому что Любарт в 1382 г. возвращает себе крепость. Такой "пинг-понг" мог продолжаться еще долго... Только Кревская уния, которая в 1385 г. объединила польские и литовские земли, прекратила эти игры.

1432 год. Разбив русскую замковую охрану, которая поддержала великого князя литовского Свидригайло, крепость захватили войска его брата – польского короля Владислава II (Ягайло). Русичи покинули Олеско. Только... обещали вернуться?

Резиденция русского магната – деда польского короля

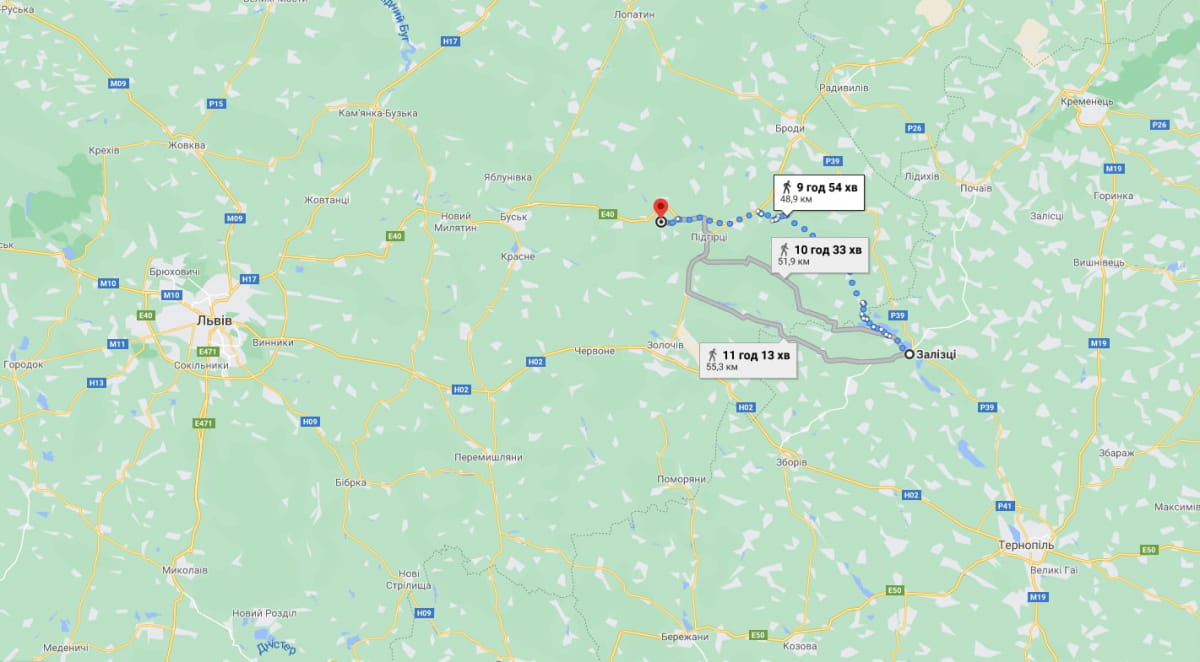

На рубеже XV и XVI вв. замок снова страдает от татар. В 1512 г. его почти сравняли с землей. Через 7 лет крепость восстановили, но... снова налетела орда. 2 августа 1519 г. в битве под Сокалем 7-тысячное войско Константина Острожского терпит поражение против 18 тыс. татар. В той битве погибает Фредерик Гербурт – родственник владельца Олесского замка, польного гетмана коронного Мартина Каменецкого. После этого Каменецкий стал командующим обороны, и с 17 апреля 1520 г. возглавил оборону текущую на Подолье (укрепленный лагерь находился между Олеско и Зализцами).

Потом наступила тишина... Стены Олеско укрепили. А в конце XVI в. возобновилась "русская история" замка.

Каменецкие были в долгах, как в шелках. Поэтому в 1580 г. продали свою часть замка основателю Жовквы, одному из самых влиятельных магнатов того времени Станиславу Жолкевскому. А доля, которая принадлежала семье погибшего Фредерика Гербурта, через брак перешла к уряднику украинских земель Королевства Польского, русскому аристократу Станиславу Даниловичу и его сыну воеводе Ивану.

В 1605 г. Иван Данилович женился на Софье Жолкевской - и стал владельцем замка. В этом браке родится София Теофилия, мать одного из величайших европейских полководцев, польского короля Яна III Собеского.

Дед Яна III, Иван Данилович – каштелян Львовский и воевода русский, представитель короля на Запорожье, "мостик" в диалоге украинцев с поляками – был человеком многогранным – от благородства до самодурства. Последнее стало поводом для самоубийства его потенциального зятя.

Как гласит легенда, претендент на руку дочери Даниловича от первого брака Марианны, Адам Жолкевский, публично наложил на себя руки... прямо в Олесском замке. И теперь призрак влюбленного блуждает по ночным коридорам в поисках своей несбывшейся мечты и неполученной любви.

В Даниловича в Олеско служил Михаил Хмельницкий – отец Богдана Хмельницкого (отсюда предположение о якобы рождении в Олеско будущего гетмана). Но когда Данилович стал чигиринским старостой, он подстаростой сделал Михаила – и семья Хмельниких поселилась в Суботове.

Иван Данилович начинает развитие и перестройку замка. В его время в замке появились арочные галереи, шикарные дверные порталы и оконные рамы, обильный декор — в частности, на въездной башне вырезан гербовый картуш Даниловичей.

Но, увы, род Даниловичей недолго хозяйничал в Олеско. Потенциальный наследник, сын воеводы Станислав погиб в татарском плену. Второй сын умер еще в детстве. Поэтому замок как приданое Марианны Данилович отошел ее мужу Стефану Конецпольскому. Но тот... все прогулял, погряз в долгах, и должен был разделить имения аж между 17-ю кредиторами.

Наибольшая ценность Яна III Собеского

1 августа 1629 года. За стенами Олеско страшный ливень, молния и гром. Под стенами – ржание татарских коней. А в замке дочь русского воеводы Ивана Даниловича Софья Теофилия рожает будущего короля.

По легенде, когда младенца положили на мраморный стол – тот треснул от удара грома. Повитухи предсказывали: на свет появился человек с особой судьбой. Так и случилось. Ян III Собеский стал одним из самых знаковых персонажей в истории Европы, его считают спасителем христианского мира – благодаря легендарной победе над турками под Веной в 1683 г. Говорят, треснувший стол с Олеско позже служил алтарем в часовне Подгорецкого замка.

Ян III Собеский всю жизнь считал Олесский замок своим домом... Весной 1682 г. 53-летний король посетил его – и сразу отправился в комнату, где когда-то родился. Законным владельцем Олеско Ян III станет через три года, когда выплатит кредиторам долги непутевого Конецпольского, зятя Ивана Даниловича. Но еще до того, в 1683-м, когда король сражался под Веной, его жена Мария Казимира, которую он ласково называл Марысенькой, начала реставрацию – упорядочила первый этаж и детинец с въездными воротами, обновила часовню и построила новую лестницу на 2-й этаж. Стены комнат обили дорогими тканями, установили новые скульптуры, камины и зеркала.

Кстати, легендарная битва под Веной увековечена на картине художника Мартина Альтамонте. Это гигантское полотно размером 8 на 8 метров можно увидеть в Олесском замке.

А рядом в углу осторожно прислонено 5-метровое легкое копье – это именно то, с которым Ян III Собеский когда-то отправился под Вену сражаться с османами.

Интересно в замке был обустроен колодец. "Вход" в него находится во дворе, а дно... Если спуститься в подземелье и посмотреть вниз в тот колодец – то дна не увидишь, а лишь сгусток тьмы внизу – настолько он глубок.

Работал колодец очень интересно. Чтобы достать воду, требовалось по крайней мере два человека. Один человек исполнял роль "белки" – ходил в огромном колесе, заставляя его крутиться, двигая веревки с ведрами. А второй человек, собственно, эти ведра и забирал.

Этому колодцу, наверное, столько же, сколько и самому замку. Деревянные конструкции, конечно, новее...

Сохранилось ли что-то аутентичное? Конечно! В подземелье, где сохранились последствия землетрясения XIX в. (о нем далее), одна из трещин проходит через оригинальную каменную кладку XIV в. Представляете себе ее качество?

Королевская чета обожала замок. Даже после смерти мужа Марысенька, уже будучи в Италии и Франции, материально поддерживала здание.

И для нее стало настоящим ударом, когда в 1707 г. там расквартировали русское войско Петра I.

После смерти Марии Казимиры владельцем крепости стал сын Марысеньки и Яна III, королевич Якуб Людвик Собеский, но из-за материальных трудностей отдал его Станиславу Матеушу Жевускому, который приобрел замок для своего сына Северина. Жевуские владели замком до 1796 г. – и на этом добрые времена Олесской крепости обрываются.

Как землетрясение помогло спасти замок... и погубить его

В нач. XIX в. Олесский замок начал угасать... Его тогдашний владелец Александр Зелинский еще успел провести некоторые ремонтные работы, однако ослепнув, потерял интерес к красоте, которую больше никогда не мог увидеть.

Замок больше не интересует состоятельных магнатов. Его приобрела семья обедневших шляхтичей Литинских в середине XIX в., но ютилась в трех комнатах, не имея возможности содержать весь замок. А чтобы прожить, владельцы продают ценную утварь, которая там еще оставалась.

Землетрясение произошло 23 января 1838 г. Стены покрылись глубокими трещинами, пострадал колодец. .. Пострадало подземелье.

Осматривая разрушения, владелица замка Софья Литинская увидела за одной из стен полость, приказала ее разбить – и недаром. Там хранился надежно спрятанный клад. До сих пор неизвестно, что именно и как давно там лежало, но его хватило на реставрацию замка!

Литинская восстанавливает стены, полы, укрепляет крышу. Хватило и на убранство. Но красивым замок простоял недолго. На азарте София берется за поиски нового клада – она была уверена, что тот существует. В поисках она разрушает стены с росписями, разбивает камины и калечит пол – но везде пусто. К тому же заново восстановить разрушения ей так и не удалось.

Неизвестно, что было бы с замком, если бы не 200-летие Венской битвы. Тогда все вспомнили и о Яне III Собеском, и о месте его рождения. Энтузиасты Ян Матейко и богатые семьи Чарторыйские, Замойские, Сангушки за 15 тыс. злотых выкупают замок и земли у Софии Литинской.

Реставрацию поручили предприятию украинского строителя Ивана Левинского. Восстановление памятника продолжалось до начала и после окончания Первой мировой... Хотя средств катастрофически не хватало.

Единственная в мире скульптура польской королевы

В замке хранится бюст польской королевы Барбары Радзивилл (1520-1551), жены наследника трона Речи Посполитой Зигмунда Августа из рода Ягеллонов (1520-1572). Это был брак по любви. Но жизнь порой пишет сценарии гораздо трагичнее, чем это делал Шекспир...

Красота, манеры, эрудированность Барбары (владела польским и итальянским языками) произвели на Зигмунда II огромное впечатление. Он влюбился. Радзивилл была литовской подданной Зигмунда. А он имел право выбирать только среди принцесс.

Зигмунд и Барбара тайно заключили брак: но после венчания он отправил возлюбленную в Вильно (Вильнюс), а сам уехал в Краков.

Узнав о венчании, родители Загмунда – Зигмунд I и Бона Сфорца, а также сейм – все были против этого брака. И лишь после смерти отца, став королем Речи Посполитой, Зигмунд II проигнорировал протесты матери, и 7 декабря 1550 года в Кракове короновал Барбару как свою жену.

Счастье длилось недолго – на 31-м году жизни Барбара умирает. Горе короля не знало границ... Не было тайной, что мать Зимунда Августа, Бона Сфорца ненавидела Барбару. А с ней и всех Радзивиллов, которых называла выскочками. Поэтому после смерти молодой королевы поползли слухи – а потом и обвинения – что это мать короля отравила свою невестку. Бону Сфорца обвиняли в убийстве несколько веков, пока в наше время исследователи пришли к выводу, что молодая женщина умерла от рака.

Но тогда, в XVI в., об этой болезни не знали. Вероятно, Зигмунд Август и сам считал свою мать причастной, ведь овдовев, обрывает с ней все связи и почти прекращает общение... Бона Сфорца уезжает в Италию и больше никогда не вернется в Польшу.

Бюст в Олесском замке – это единственная скульптура Барбары XVI века. Горностаевая мантия, двойная нить любимого жемчуга на шее, волосы по моде спрятаны под сеточку, голову венчает корона Ягеллонов, в ушах – серьги-подвески...

Автором мраморного изображения Барбары Радзивилл был итальянский скульптор Падовани, работавший при дворе Ягеллонов. Он приехал в Польшу в 1530 г. и творил для Зигмунда I, Боны Сфорца, Зигмунда II Августа и его сестры Изабеллы. В 1546-1552 гг. он работал в Вильно над памятником Эльжбеты, первой жены Зигмунда Августа. Поэтому после смерти второй жены король снова обратился к скульптору с просьбой увековечить образ любимой. Падовани приступил к работе над бюстом в 1553 г.

Монастырь Капуцинов и монах-грешник

В 1739 г. Северин Иосиф Жевуский и его жена Антонина основывают возле своей резиденции монастырь капуцинов, который стал самым красивым из всех прибежищ этого ордена в Речи Посполитой. В монастырской библиотеке хранилось множество ценных фолиантов для учеников новой богословской школы. Духовная обитель называлась "Конвентом св. Иосифа и Антонины".

Кстати, капуцины получили свое название от заостренного конца капюшона (итал. cappucio), обязательной детали их одежды.

Не прошло и 30 лет после возведения, как монастырь попадает под австрийскую программу сокращения числа монашеских обителей. Монахов выгнали, а костел превратили в склад зерна, самые ценные образы украли, самый большой колокол продали, а библиотека... исчезла бесследно. Прах умерших выкопали и перезахоронили, даже тела Северина Жевуского и жены его брата Вацлава.

В 1785 г. по приказу австрийского правительства обитель превратили в военный госпиталь. Только... произошло чудо. Еще не успел он заработать, как в Олеско по дороге на Броды заехал цесарь Иосиф II. Здесь ему понравилось. И узнав, что произошло, он приказал перенести лазарет в другое место, а монастырь вернуть капуцинам. Австрийское правительство, словно покупая индульгенцию, выделило монахам 12 тыс. рынских на восстановление искореженных зданий.

Обитель выполняла свою миссию, пока не началась Вторая мировая. Место покоя и молитв превратили в тюрьму для военнопленных, а позже – в иудейское гетто.

В советское время в монастыре разместили... ПТУ для механизаторов и общежитие.

Своим ренессансом монастырь обязан Борису Возницкому. Благодаря его настойчивости Львовский облсовет в 1970-х начал строить новое общежитие для ПТУ, а монастырь отдали Олесскому замку под фондохранилище. В 1980-х годах комплекс частично реставрировали.

По мистическим преданиям, местные монахи исповедовали "культ скелета" – умершего брата хоронили лишь тогда, когда от него оставались одни кости. Но был монах, чех Ян Каспер, который "славился" не слишком набожным жизнью – любил заглянуть в рюмку и ухаживать за крестьянками. Говорят, погиб он бесславно.

По одной из легенд, в день святого Антония он, выпив лишнего, утонул в монастырском колодце. И испортил праздник тысячам паломников, пришедших в монастырь на отпуст и чудодейственное исцеление. Братья по вере были уверены, что бог простит ему этот грех, ведь Яна считали душевнобольным.

По другой версии, монахи, окончательно раздраженные нечестивым поведением Яна, наказали его, замуровав заживо в стене. Как бы то ни было, но с тех пор неупокоенный дух Яна Каспера блуждает по окрестностям. И любит заходить в замок, пугая суеверных своей тенью с остроконечным капюшоном.

И в завершение...

21 декабря 1975 года в замке открыли музей. Его бы не было без титанического труда краеведа Бориса Возницкого. Он чудом уговорил коммунистических бюрократов выделить деньги на сохранение памятника. Говорят, пришлось звонить лично Брежневу и убеждать...

Всем известно, как в СССР "ценили" исторические раритеты. Возницкому пришлось выкупать или даже забирать силой уникальные экспонаты, чтобы спасти их.

В 1970-х, когда исследователь занимался восстановлением культурной старины, деревянные артефакты XV-XVIII вв. Золочевского и Олесского замков советские "активисты" посчитали мусором... и отправили на дрова... Поэтому их Борис Возницкий спасал из-под пилы в прямом смысле! Такие были времена...

Жаль, что история не способствовала сохранению большинства аутентичных вещей замка. Однако главное в Олесской крепости – это историческая аура со всеми взлетами, падениями, интригами, трагедиями, топотом лошадей и первым криком выдающегося короля...

Читайте также: Преступления Сталина: за что Кремль бросил в лагеря миллионы собственных солдат