- Семья Белокуров по сельским меркам царских времен была достаточно зажиточной: у них было 2,5 десятин (около 3 га) пахотной земли, много скота. Двух братьев Екатерины родители отдали в школу. А девочку дед сам научил читать – и родители решили, что этого для нее достаточно. В дальнейшем, чтобы "экономить сапоги и одежду", она лишь помогала по хозяйству и сидела за прялкой.

"Примерно лет в шесть я разрисовала фигурками лошадей всю школьную тетрадь брата Грицка. – "Ах ты, поганка!" – кричал отец. Тетрадь разорвали в клочья. С тех пор мне не давали ни бумагу, ни карандаши”, – говорится в воспоминаниях художницы.

"Украла у матери кусочек белого полотна и взяла уголек... И я нарисую с одной стороны полотна что-нибудь, насмотрюсь-налюбуюсь, переверну на другую сторону – и там то же самое. А тогда постираю тот кусочек полотна – и снова рисую... А однажды... нарисовала не пейзаж, а каких-то выдуманных птиц... Мне было радостно на душе от того, что я такое сумела выдумать! И смотрела на этот рисунок и смеялась, как сумасшедшая... Вот меня на этом поступке и поймали отец и мать. Рисунок мой сорвали и бросили в печь... "Что ты, бешеная, делаешь? Да, не дай Бог, чужие люди тебя увидят на таком поступке? Так тебя же тогда никакой бес и сватать не будет!.. "Но куда я ни иду, что я ни делаю, а то, что я вздумала рисовать, – вслед за мной…", – вспоминала она.

Но в 14 лет девушку снова поймали за таким бессмысленным, как считали в деревне, занятием. Приняли меры: розги и строжайший запрет рисовать. А односельчане между собой называли Екатерину одержимой.

В юности она шила односельчанам на заказ, вышивала. До нашего времени сохранились полотенца с монограммами "К. Б." и вышитые ею рубашки.

- Ее не приняли ни в Миргородский техникум художественной керамики (поступала в 1923), ни в Киевский театральный техникум (1928), несмотря на то, что девушка рисовала декорации для пришкольного театра, куда родители все же разрешили ей ходить – при условии, что это не будет препятствовать работе по хозяйству. Екатерина принесла приемной комиссии свои рисунки, но ей отказали, не взглянув, по одной причине: отсутствие школьного образования. Она так расстроилась, что сгоряча пешком пошла из Миргорода в родную Богдановку (ныне в Яготинском районе Киевской области) – а это более 130 км.

- Первые картины Екатерина писала самодельными красками, которые сама выжимала из калины, бузины, лука. Кисти тоже делала сама – из коровьей шерсти, шерсти котов, вишневых веточек и жести от консервных банок. Одна из них была тонкой, как игла. Вместо разбавителя брала льняное масло. У нее не было пособий по рисованию, она не читала специальную литературу – училась рисовать сама, наблюдая за природой, расспрашивая деревенских маляров.

Екатерина делала кисточки из кошачьей шерсти и пользовалась ими даже тогда, когда уже была Народной художницей Украины и у нее были все профессиональные средства для рисования.

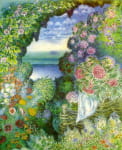

- Она очень любила ультрамарин и синий кобальт – самые удачные и многочисленнее картины написаны именно в этих оттенках. Больше всего Екатерина рисовала цветы. Три георгина могла выводить неделями, выписывала каждую прожилку на лепестках. За эту детальность ее манеру часто называют "вышивкой масляными красками на холсте".

- Из вышивания она позаимствовала и способ закрепления полотна на подрамнике. Обычно, для каждого полотна делается индивидуальный подрамник и холст на нем закрепляется неподвижно и навсегда. Но для Екатерины это было сложно и дорого, и она адаптировала принцип пяльца в вышивке. Вопреки правилам крепила холст на подрамнике шпагатом, а когда картина была завершена, снимала ее и крепила на раму другое полотно.

В начале работы ее палитрой был кусок стекла или левый рукав фуфайки. Иногда могла присоединить кусок полотна, когда картина не вмещалась в заданный формат.

- В 34 года пошла топиться. К такому отчаянному шагу ее подтолкнули и ссоры в семье, и личный тупик – давление и упреки родителей, статус старой девы, невозможность заниматься тем, к чему лежит душа. Екатерину спасла мама – увидела и вытащила из реки. Но вода была настолько ледяной, что художница простудит ноги и уже всегда будет иметь с ними проблемы. После этого случая отец смирился и разрешил дочери заниматься живописью, но при условии сперва выполнять домашние обязанности.

- Не имея связей и едва умея писать, Екатерина прислала письмо популярной в 1940-х годах певице Оксане Петрусенко. Услышала по радио ее песню "Чи я в лузі не калина була", прониклась, нарисовала калину в разных вариантах и прислала рисунки прямо в театр: "Киев, Академический театр, Оксане Петрусенко". Певица была поражена и обратилась в Центр народного творчества с просьбой найти эту талантливую и добродушную художницу из народа. И ее таки нашли – к Екатерине наведался лично руководитель Полтавского областного Дома народного творчества.

Ее талант признали сразу и очень масштабно: после приезда чиновника от культуры картины Екатерины выставили в полтавском Доме народного творчества – так состоялась ее первая персональная выставка. Затем в киевском Музее украинского народного декоративного искусства, который впоследствии выкупил все ее первые работы и сейчас обладает лучшей коллекцией художницы. Все 11 полотен имеют колоссальный успех. Художницу из Богдановки награждают поездкой в Москву.

"О, с какой я энергией работала в конце 1940 года и в начале 1941-го! Уже родные мои меня не ругали, потому что в Полтаве сказали, что я – художник! Слышите!? Ученые люди назвали меня художником!” – из воспоминаний Екатерины.

- В 1940 году у Екатерины Белокур было несколько выставок, а в Киеве на одной из них художница познакомилась с Павлом Тычиной. Она даже переписывалась с поэтом и его женой.

Белокур несколько раз гостила в квартире Тычин, они долго поддерживали дружбу. Во время одного из визитов она подарила семье поэта свою картину "Пионы", но потом критически посмотрела на нее и сказала, что нарисует другую работу. Поэт посылал художнице краски, кисти, подписал свой сборник "и расти, и действовать". В 1959 г., когда она с готовым полотном позвонила в дом без предварительной договоренности, охранники не впустили тетю-крестьянку к почтенному литератору.

В 1947 г. Белокур нарисовала работу "ХХХ-летие СССР" и написала: "Тема для этой картины дана мне полтавским Домом народного творчества. А украшение для нее я придумала сама. 1947 г."

Односельчанка София Журба вспоминала: "За то, что она нарисовала картину с гербами и флагами, ее зауважали в самой Шрамковке – районном центре. Приезжал даже председатель Шрамковского райисполкома Евгений Поискайло, интересовался ее судьбой. В качестве подарка привез 25-линейную лампу, керосин и еще что-то там такое“.

- В 49 лет художницу, которая не имела никакого образования, приняли в Союз художников Украины.

- Но благосклонность была недолгой. 6 сентября 1949 г. от Василия Бакала, методиста Полтавского областного Дома народного творчества Белокур получила письмо: "Екатерина Васильевна! В декабре месяце будет знаменательная дата – 70 лет нашему Великому и дорогому Иосифу Виссарионовичу Сталину. Весь советский народ с большим воодушевлением готовится к этой дате. Просим Вас, Екатерина Васильевна, чтобы Вы сделали какой-то хороший подарок нашему дорогому Иосифу Виссарионовичу. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы это было самое красивое в мире, и чтобы видно было, что это именно Полтавская область красивая, цветущая и богатая благодаря нашему Сталину. Сделайте так, чтобы Иосиф Виссарионович сказал – спасибо Полтаве".

Разговоры ходили в селе о каком-то портрете то ли Сталина, то ли Жукова, которого никто не видел, но есть воспоминания земляка художницы Евгения Товстухи, что Богдановский председатель сельсовета рассказывал: "Портрет Сталина не захотела нарисовать к его 70-летию. И районное начальство ею очень недовольны".

-

После смерти Сталина, в июне 1954 года, в Париже состоялась ретроспективная выставка Пабло Пикассо к 75-летию художника. Он помнил о коллекции своих ранних полотен, собранных в Москве. И захотел снова увидеть их и показать европейским специалистам. В Париж привезли 37 полотен из запасников Госмузея изобразительного искусства и Эрмитажа. Тогда же для экспозиции в Лувре привезли картины современных художников СССР, среди них – три картины Белокур: "Царь-Колос", "Березка" и "Колхозное поле".

Тут их увидел Пабло Пикассо. Мир облетели его слова: "Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, то мы заставили бы весь мир заговорить о ней!”. "Гражданку села Богдановка" Пикассо сравнил с другой великой художницей-самоучкой – Серафин Луи из Санли. Это звучало странно, тем более, что о современном искусстве в то время он отзывался нелестно. А Екатерину назвал "гениальной".

- Признание и слава не изменили привычную жизнь Екатерины: она продолжала жить в родительском доме в Богдановке, куда все чаще наведывались журналисты, художники, директор Музея украинского народного декоративного искусства и жена Павла Тычины – известная в те времена искусствовед.

- Екатерина умерла в 61 год, внезапно оказавшись в больнице. После смерти матери ее неожиданно схватил желудок, провели срочную операцию, которая художницу не спасла.

Художница умерла через неделю после смерти матери – 10 июня 1961 года, от рака желудка.

- Памятник Белокур, который стоит во дворе музея-усадьбы в Богдановке, создал ее племянник Иван Билокур, учившийся в Киевском художественном институте в мастерской Михаила Лысенко. Азам рисования его учила Екатерина Васильевна, но дальше он выбрал лепку и стал скульптором.

- В Полтавском художественном музее есть только четыре картины Екатерины Белокур: "Цветы в тумане", "Цветы", "Пшеница, цветы, виноград" и "Пионы". Ее именем названы улицы, премия в области традиционного народного искусства, межрегиональный фестиваль народного творчества.

В доме Белокуров в Богдановке сейчас работает музей-усадьба художницы. В том самом доме, где когда-то ее жестоко били только лишь за желание рисовать...

Информация взята из открытых источников

Читайте также: Входят в ТОП-30 армий мира: несколько фактов о Вооруженных силах, которые являются гордостью Украины